夜视

收藏

藏品名称:夜视

类别:展览作品

描述:

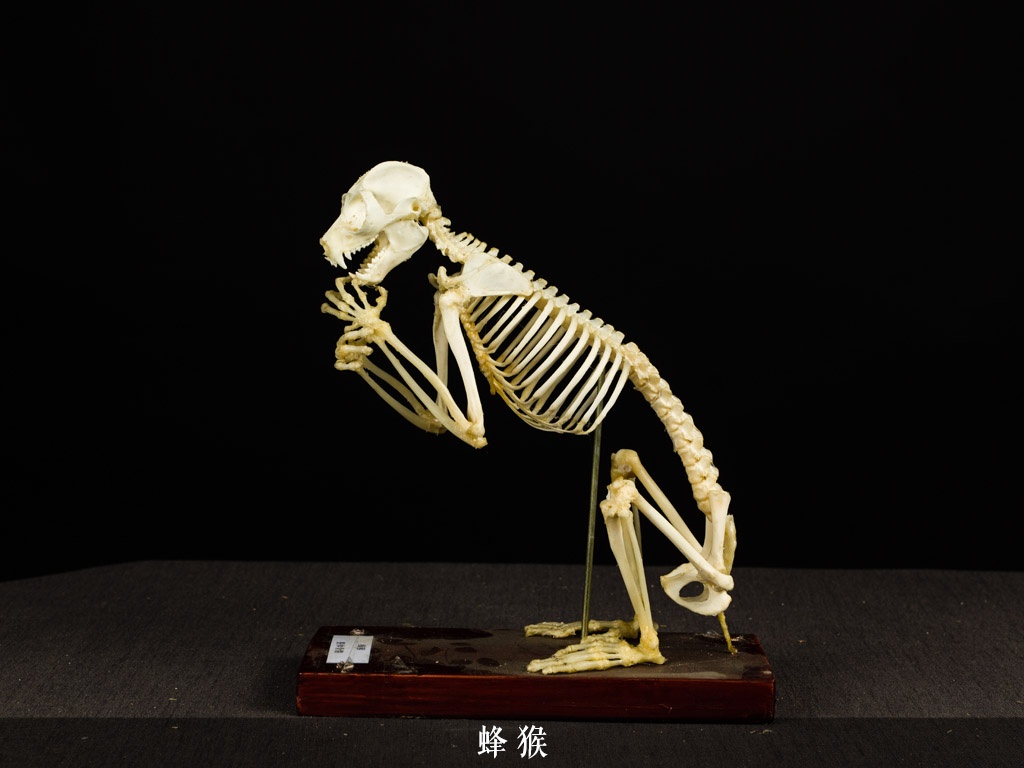

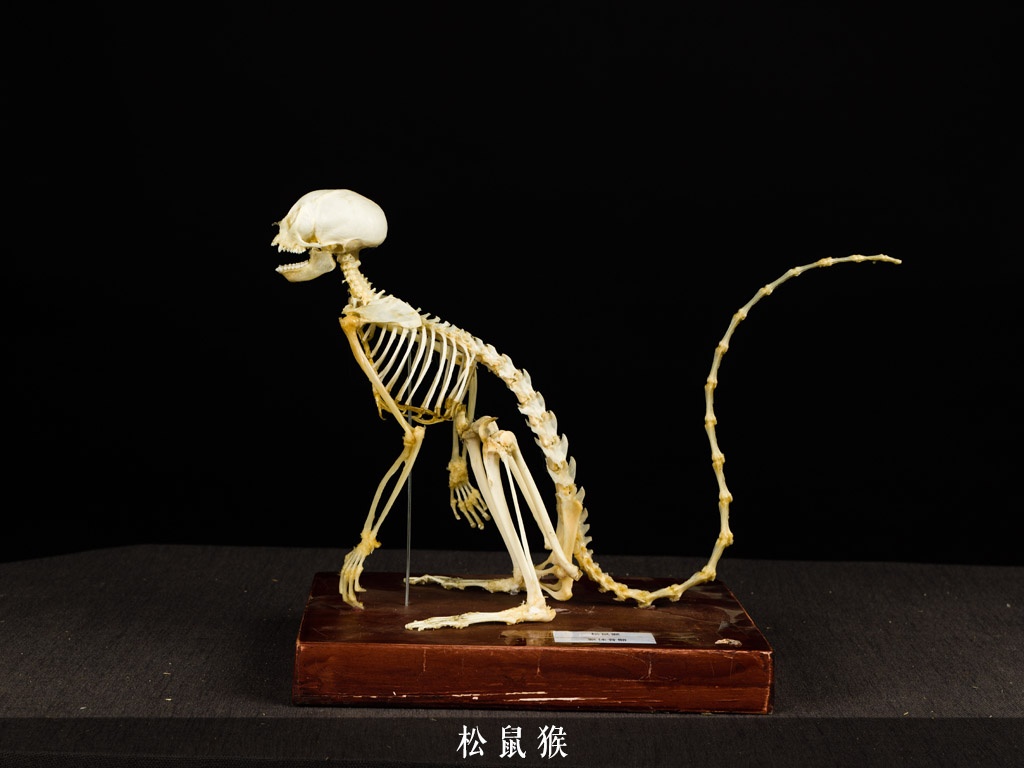

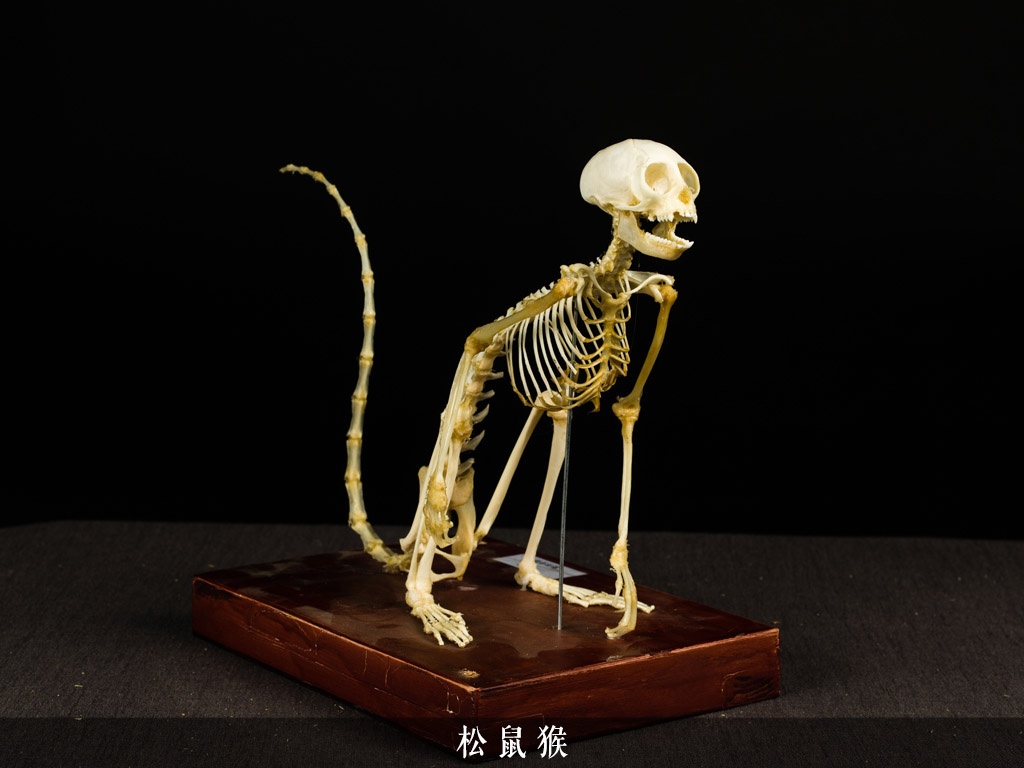

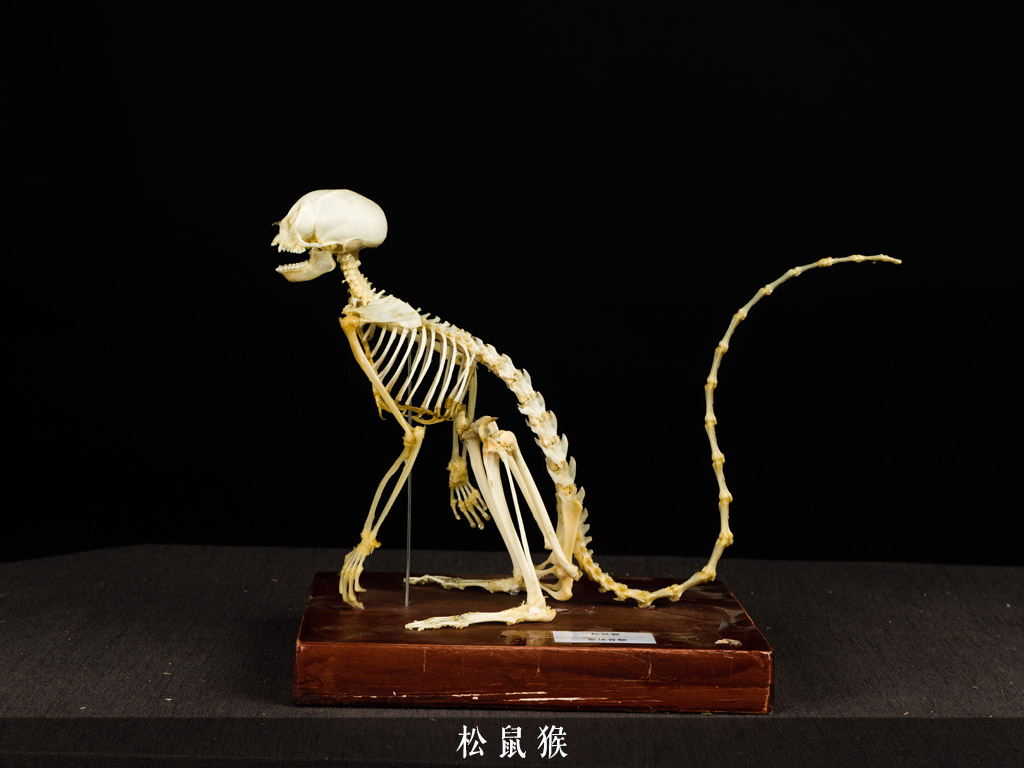

蜂猴和松鼠猴都属于小型猴,但两者的眼窝在头部所占的比例对比相差悬殊:蜂猴是夜行动物,不大的头颅上眼窝占了大半,这是因为它有一双面向前方的大眼睛,用来在晚上觅食时增强视力;松鼠猴则习惯白天活动,晚上休息,它的眼窝在头颅所占比例与人类差不多。 许多动物的眼睛后部都有一种叫做绒毡层的组织层,这种组织层将光线反射回视网膜,增加了可供捕捉的光线数量,但降低了图像焦点的清晰度。这在许多夜间活动的动物和一些深海动物身上都有发现,是引起眼睛发亮的原因。人类和猴子则缺乏绒毡层透明质。 夜行性哺乳动物具有使夜间视力增强的独特特性。它们的杆状细胞在出生后不久就发生了变化,并发生了逆转。此外,夜行哺乳动物视网膜中的外层细胞很厚,这是因为存在数百万根处理较低光强度的杆状细胞。在夜行性哺乳动物中,这一层的解剖结构是这样的:杆状细胞叠加在一起,光线在到达感光细胞之前将通过8到10层杆状细胞,并在这个过程中产生强透镜效应,最后穿出杆状细胞层进入外层感光细胞。这种解剖变化的结果是将视网膜的感光度乘以8到10倍,而不会降低图像焦点的清晰度。 尽管人的白天视觉远优于夜视,但人的夜视具有许多优点。像许多捕食性动物一样,人类可以趁其它动物夜间警觉能力低下的时候,利用自己的夜视来捕食和伏击其它动物。此外,在夜间发生紧急情况时,如果人类能够感知周围的环境并安全到达,他们就可以增加生存的机会。这两个好处都可以用来解释,为什么人类没有完全失去从他们祖先身上继承下来的,在黑暗中看得到东西的能力。